巻子・和綴じ・折本・帙製造

巻子・和綴じ・折本・帙製造

60余年の伝統を紡ぎ

一冊一冊に

心を込めて

60余年の伝統を紡ぎ

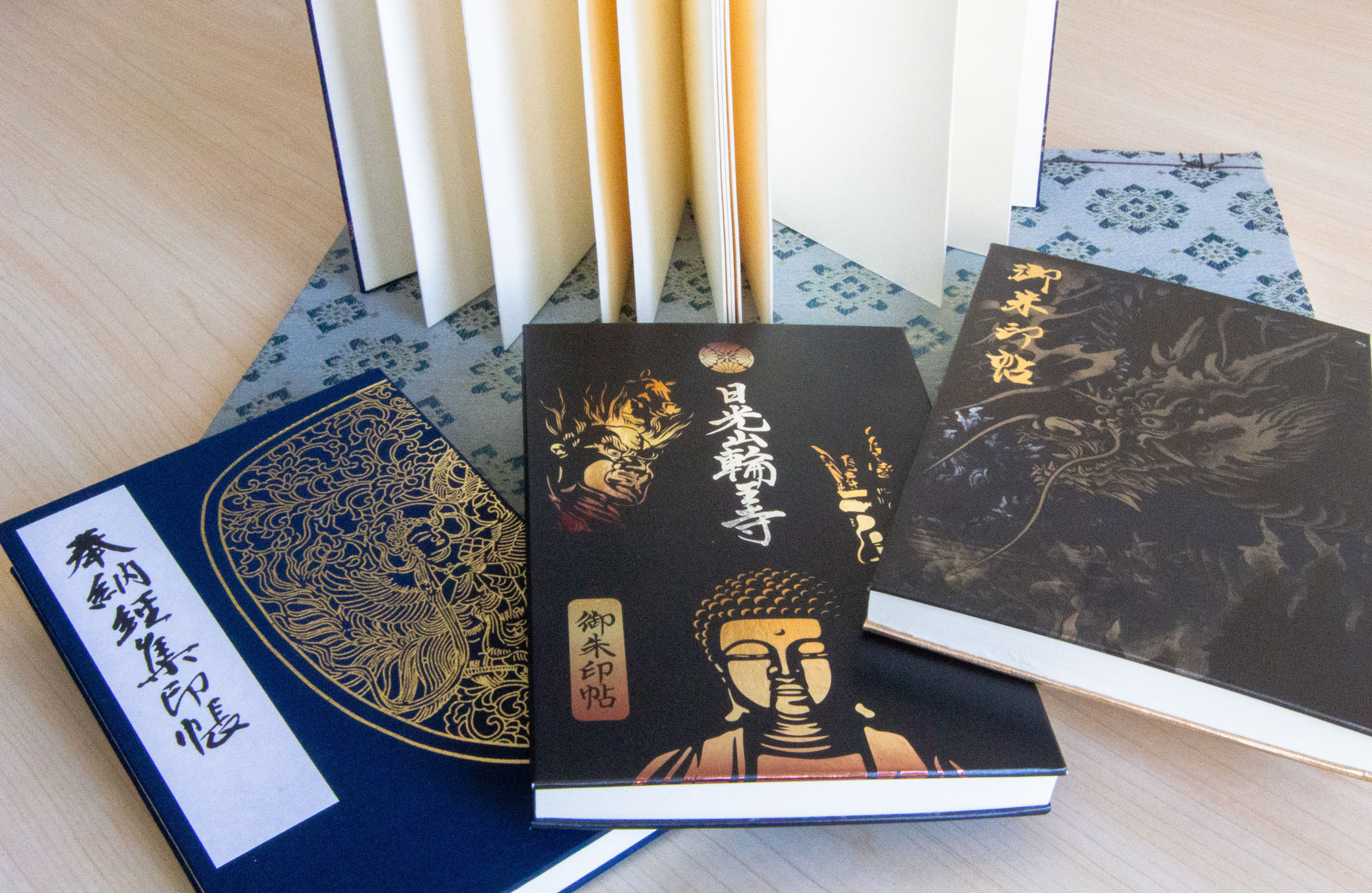

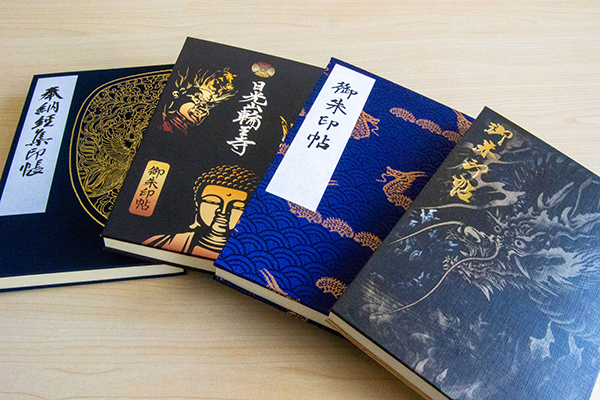

安井製本所の和装本

昭和35年創業の安井製本所では

納経帳・御朱印帳などの和装本を中心に製本しております。

歴史ある製本技術を今世にも絶やさぬよう

昔ながらの製本作業で一冊一冊丁寧に仕上げます。

-

昔からの製本技術

安井製本所では、伝統的な製本技術を用い、和装本の魅力を守り続けています。日本古来の手法を活かし、職人の技が息づく仕上がりをお届けします。

-

手作りへのこだわり

私たちは手作りにこだわり、歴史ある製本技術を今世にも絶やさぬよう、素材選びから製本まで丁寧に行い、一冊一冊丁寧に仕上げております。

-

昭和35年創業の実績

昭和35年の創業以来、納経帳や御朱印帳など多くの和装本を手掛けてまいりました。長い歴史で培った経験と技術で、お客様の大切な一冊を心を込めて製本しています。

和装本の歴史

紙が発明されて最初の書物の形態は、何枚かの紙を繋いで巻いたもの「巻子」でした。

次に見たい箇所をすぐに開くことができるように、巻物を畳折りした形「折本」が生まれました。

さらに、より軽便な方法として、何枚かの紙を重ねて糊付けしたり、糸で綴じる「冊子(そうし)」の形が普及するようになりました。冊子にはいろいろな形があり、教本、華・茶道本、和裁本、画帳などに使われています。また、それらを保存するケースとして「帙(ちつ)」もあります。これらを総称して「和装本」「和本」と呼んでいます。

和装本は唐文化の伝来とともに日本へもたらされたのですが、奈良時代に巻子から冊子までほぼ時を同じくして伝わったとされています。

和装本の種類

和装本とは、中国から朝鮮半島を経てわが国に伝来して定着した書物、またはその装丁の種類を言います。

また、とじ本とも言われ、中国・朝鮮・ベトナム・日本など東洋の諸国で伝統的に行われていた製本技術です。

巻子本・折本(経本)・旋風葉・列帖装・糊入れ画帳・四つ目綴じ・亀甲綴じ・麻の葉綴じ・康煕綴じ・唐本綴じ・大和綴じ・大福帳・判取帳などがあります。

-

巻子本(かんすぼん)

最も古い図書形態のひとつ。巻物。

書写や印刷した紙を横長に継ぎ、末端に軸をつけてその中央部に紐をつける。

巻きおさめるときに紐で締めむすぶようにした書物。

当初は軸がなく、横長の紙を巻くだけのものであったらしいが、時代の変遷とともに造り方も贅沢となった。

平安朝の末期(1167年)につくられた平安納経は、華麗荘厳の巻子本として有名。 -

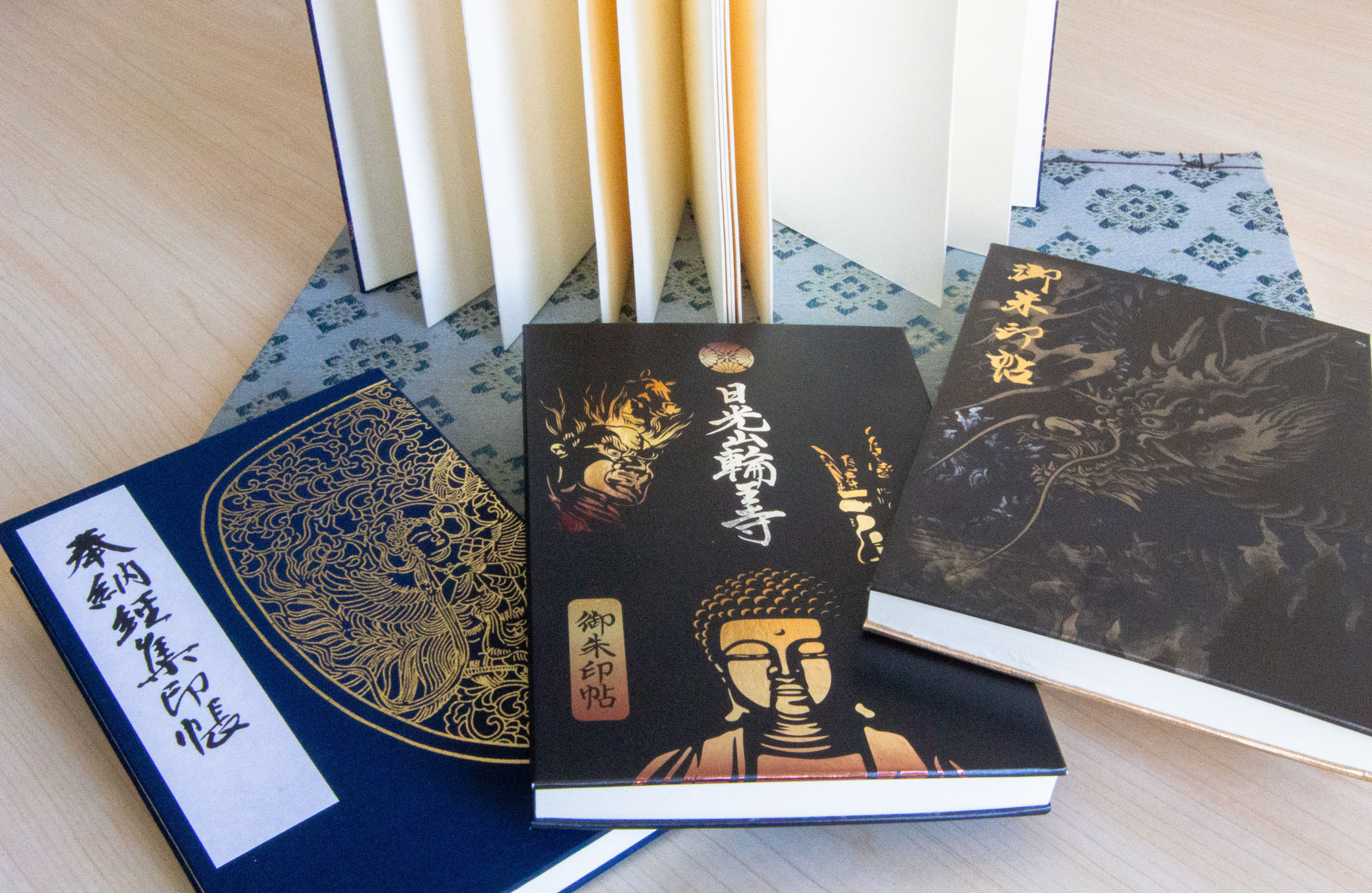

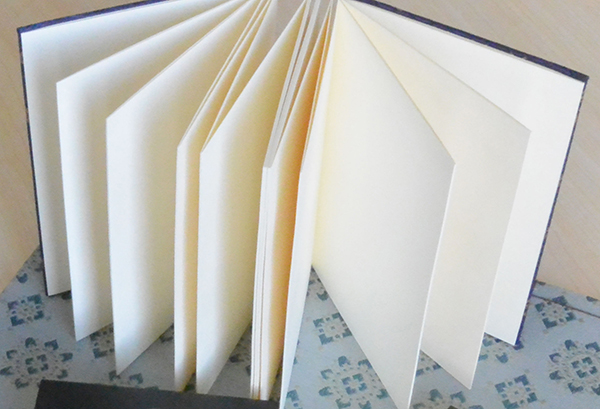

折本(おりほん)

巻子本から始まった。

巻子本は、閲覧や保存などに不便なことため、

長く継ぎ合わせた紙葉を一定の間隔で交互に折りたたまれたのが折本である。

中国では、唐・宋時代に盛んに行われ、特に仏教書はほとんどがこの方法で作られていた。

この作り方を経本仕立てとも言う。今でも経典や絵巻物などで用いられている。

-

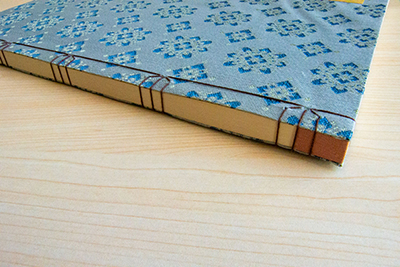

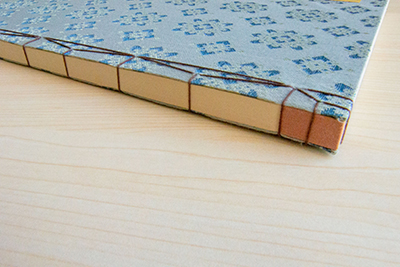

大和綴じ(やまととじ)4ヶ所の穴をあけ、2本のばら糸を通してふたつずつ結んで綴じる。平紐で結んだものを「平目大和」、結び目の左右にふたつずつ穴を空け十文字に結んだものを「四つ目大和」と言う。アルバムなどの大型の本にも用いられる。

大和綴じ(やまととじ)4ヶ所の穴をあけ、2本のばら糸を通してふたつずつ結んで綴じる。平紐で結んだものを「平目大和」、結び目の左右にふたつずつ穴を空け十文字に結んだものを「四つ目大和」と言う。アルバムなどの大型の本にも用いられる。 -

康煕綴じ(こうきとじ)四つ目綴じに加えて、上下にも穴をあけ、二重にして綴じる様式。

康煕綴じ(こうきとじ)四つ目綴じに加えて、上下にも穴をあけ、二重にして綴じる様式。

大きな和本は、角の部分がめくれやすいので、防止と装飾をかねて用いられる。 -

亀甲綴じ(きっこうとじ)四つ目綴じの各斜線の部分にふたつずつ穴をあけ、これらをとじ合わせる。

亀甲綴じ(きっこうとじ)四つ目綴じの各斜線の部分にふたつずつ穴をあけ、これらをとじ合わせる。

亀甲形をした装飾的な綴じ方。 -

麻の葉綴じ(あさのはとじ)基本の四つ目綴じの糸の模様を麻の葉に見立てて綴じる。

麻の葉綴じ(あさのはとじ)基本の四つ目綴じの糸の模様を麻の葉に見立てて綴じる。

装飾的な綴じ方。

本を綴じるときに四穴をあけて、これにとじ糸を通す。

単に「四つ目」とも言う。「明朝綴じ」も四つ目綴じと同じである。

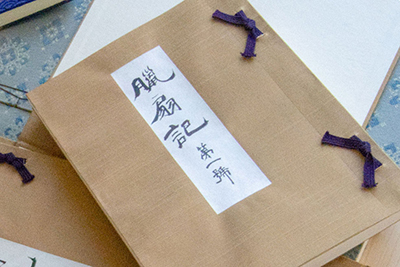

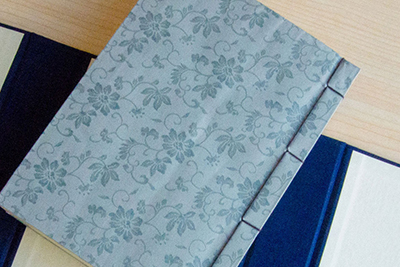

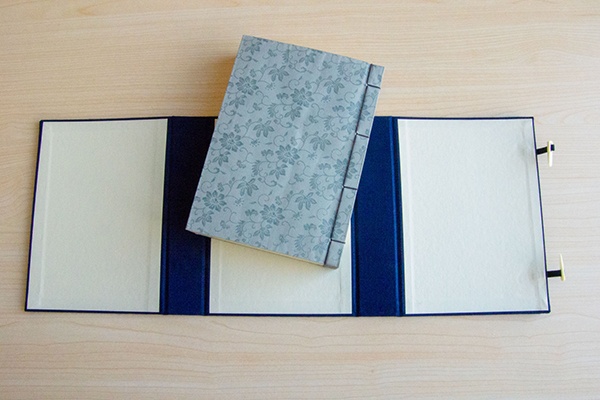

和装本の帙

(ちつ)

帙(ちつ)とは、和本を包んで保存する装具の一種です。

帙の大きな役割は、和本の収納・保護・保管であり、種類としては、無双帙(むそうちつ)と四方帙(しほうちつ)が代表的なものとして挙げられます。

厚紙を芯にし、その外側に丈夫な紙または布を貼ってできており、溝で折りたたむことで書物全体を包み込む構造になっています。

-

無双帙(むそうちつ)

帙の標準的な仕立て方。上蓋(うわぶた)・中蓋(なかぶた)・底(そこ)の三つの部分からなり、それが溝(みぞ)で結合されている。

-

四方帙(しほうちつ)

四方帙は、同じ著者複数の本や、同じ傾向の本をひとまとめに収納・保護・保管する目的で作られたもの。形としては、無双帙の底の部分、天地に羽(袖)が付いており、上蓋から帙紐を通して爪がつけてある。

会社概要

| 会社名 | 有限会社 安井製本所 |

|---|---|

| 住所 | 〒606-8382 京都府京都市左京区夷川通川端東入上ル大文字町182-1 |

| 電話番号 | 075-771-1126 |

| FAX | 075-771-1105 |

| 営業時間 | 9:00~17:00 |

| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |

distance京阪鴨東線 神宮丸太町駅から徒歩4分

お問い合わせ

巻子・和綴じ・折本・秩製造など和装本に関するお問い合わせは

安井製本所に気軽にお問い合わせください

営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝日

ご依頼についてはこちら